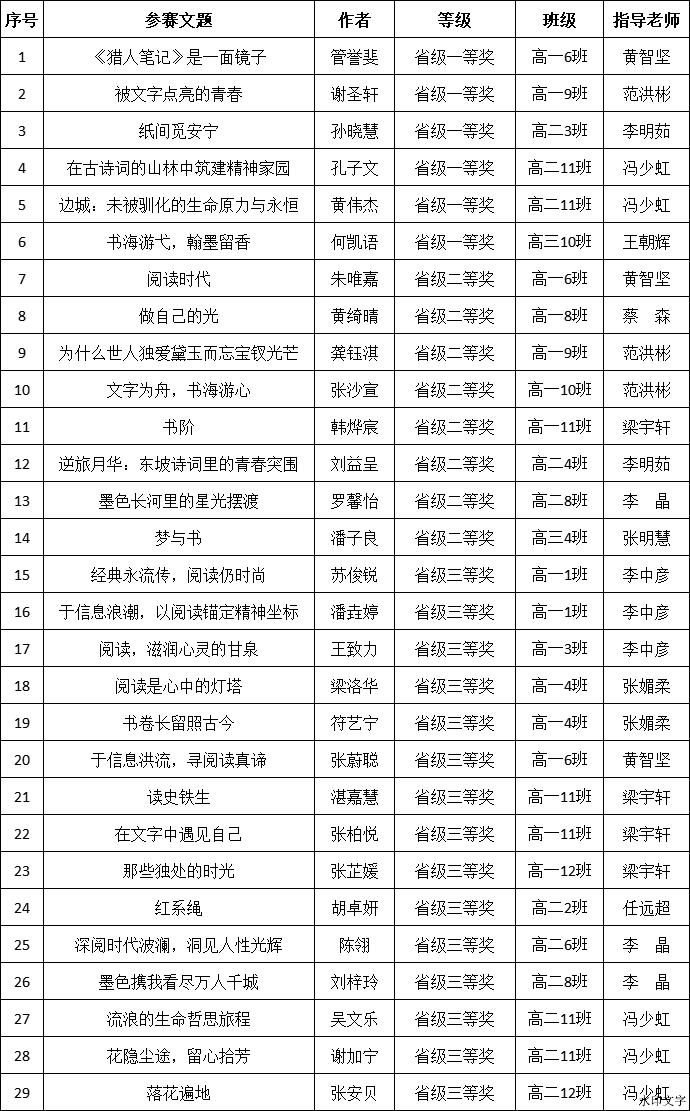

笔尖耕耘梦想,文字丈量远方。我校学子在第22届叶圣陶杯全国中学生新作文大赛中喜获丰收:省级一等奖6项,省级二等奖8项,省级三等奖15项。其中,高二11班黄伟杰同学成功晋级高一高二组全国总决赛。

一、获奖名单

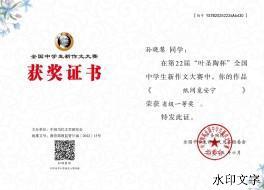

二、获奖证书

三、大赛主题

本届大赛的主题是“阅读”。习近平总书记指出:“阅读是人类获取知识、启智增慧、培养道德的重要途径,可以让人得到思想启发,树立崇高理想,涵养浩然之气。”同学们紧扣这一主题,结合所学所历,从不同角度深掘细探。有的同学叙写阅读历程与独到感悟,有的剖析经典作品的深层意涵,有的分享阅读对成长的深远影响,字里行间满是真切的阅读体验。

长期以来,我校将学生阅读能力培养置于重要位置,以活动为载体,让书香浸润成长。如高二年级语文备课组精心策划与组织了2024年寒假期间阅读活动,从“读什么”到“怎么读”层层引导,不仅点燃了学生的阅读热情,更让他们在品读中积累素材、锻炼表达能力,而这种在阅读中沉淀的阅读素养,恰恰成为了本次大赛的“源头活水”——学生们将阅读时的思考、感悟稍加梳理凝练,即可化作大赛佳作。这正是日常阅读活动播下的种子,在赛事中结出了饱满的果实。

四、一等奖获奖作品欣赏

边城:未被驯化的生命原力与永恒守望

高二11班 黄伟杰

沈从文的《边城》如同一轴水墨氤氲的湘西长卷,在茶峒的青山绿水间徐徐展开。白塔静立,沱江蜿蜒,这座被时光浸润的边陲小城,不仅是作者对故土的深情回眸,更是一座寄存着人性本真的精神堡垒。当端午的龙舟在江面划开粼粼波光,当虎耳草在崖壁上绽出星星点点的白花,沈从文笔下那份“优美健康自然”的生命图景,便随着吊脚楼下的炊烟悄然升起,在未被现代文明规训的角落里,舒展成一片野性而诗意的原野。

茶峒人的呼吸与山水的脉动早已融为一体。老船夫每日“太阳升起就开工,太阳落坡就收船”的生活,像极了渡口那艘被江水打磨得发亮的木船,顺着自然的时序轻轻摇晃。端午的龙舟竞渡并非为了争夺锦标,而是让年轻汉子们的血气在浪花中翻涌;中秋的月光对歌也不仅是男女传情的媒介,更是将心声托付给山川的古老仪式。最动人的莫过于那个被露水打湿的端午夜——翠翠蜷缩在吊脚楼的阴影里,听着傩送那句“大鱼咬你”的戏谑从水面飘来。少女初绽的情愫与河鱼的跃动、月光的流淌浑然一体,仿佛岸边年年返青的虎耳草,在岩石缝隙中自在地舒展着生命的原色。这样的瞬间,让人想起祖父摆渡时总在船舱备着的烟叶与草药:渡人过河是生计,赠人温暖却是本能。

渡口这座小小的方舟,载着茶峒最质朴的生存哲学。老船夫追出三里地归还商人强塞的铜板时,粗布衣襟在风里翻飞成一面旗帜,上面写满了“渡头属公家,怎么好收钱”的执拗。这种近乎笨拙的坚持,撕破了商品社会等价交换的虚伪面纱,让善意回归到最本真的状态。就连那些被礼教唾弃的边缘人,也在沈从文的笔尖获得了诗意的救赎。码头上迎来送往的妓女,会在某个晨雾弥漫的清晨,将积攒多年的银镯子托人带给相好的水手;而那个在险滩中搏命的汉子,宁可被激流卷走货物,也要把承诺过的桐油送到对岸。当现代都市的人际关系被契约与利益层层包裹时,这些“露水情缘”却像沱江的清波,既映照出人性的弱点,又折射出超越道德桎梏的真诚。

爱情在这片土地上呈现出野性与诗意交织的形态。天保与傩送兄弟的较量,没有深宅大院里的阴谋算计,也不见话本小说中的缠绵悱恻。月光在虎耳草上镀出银边的那夜,两个年轻人的歌声在崖壁间碰撞——天保浑厚的嗓音震落松针,傩送清越的歌喉惊起夜莺,而翠翠在竹篁深处的梦境里,正摘着大把大把的虎耳草。这种以生命能量为筹码的原始竞技,既保留了动物性的野性张力,又升华出诗意的精神品格。更耐人寻味的是翠翠的反应:面对突如其来的爱情,她没有大家闺秀的忸怩作态,也不似新女性般主动出击,而是像林间小鹿般本能地闪躲张望。那些欲言又止的瞬间,那些被晚风吹散的心事,恰似山涧时隐时现的泉眼,在文明的规训尚未抵达之处,涌动着最本真的人性清流。

白塔的倒塌与重建,成为整部小说最富隐喻性的转折。当暴雨裹挟着雷声撕裂夜幕,百年白塔在轰鸣中化为瓦砾,老船夫也在电光火石间完成了生命的谢幕。这场看似突如其来的变故,实则是现代性浪潮拍打传统堤岸的预演。但沈从文没有让故事止步于毁灭的悲怆——乡民们自发扛来青石,女人们煮好姜茶,连平日最吝啬的商贩也打开了积灰的酒坛。重建白塔的过程,恰似边城精神的自愈:不是对传统的盲目固守,而是在时代变迁中守护那些不该被冲散的人性之光。翠翠依旧守着渡船,等待那个“也许明天回来,也许永不回来”的人,这份等待早已超越了儿女情长,成为对抗异化世界的温柔宣言。

在这个被机械齿轮咬合的时代重读《边城》,愈发能触摸到沈从文的良苦用心。他笔下那些“粗糙而庄严”的生命形态,那些在月光下唱歌、在急流中搏命的灵魂,何尝不是一剂治愈现代病的良方?当都市人习惯了用社交软件丈量情感的温度,当山盟海誓沦为电子屏幕上的像素游戏,翠翠在渡口日复一日的守望,就像白塔基座下的青石,沉默而固执地提醒着我们:那些让生命为之颤动的美好——晨雾中的一声船歌,黄昏里的一缕炊烟,深夜里一段未说出口的心事——从来不需要二维码的认证。沈从文建造的这座边城,终究不是与世隔绝的乌托邦,而是一面照见人性的明镜,映照着我们在文明进程中遗失的、却永远值得追寻的生命本真。

如今,茶峒的渡船或许早已换成铁皮机动船,吊脚楼里也亮起了电灯,但《边城》留给我们的叩问依然在江面上回荡:当工业文明的潮水漫过青石板路,我们是否还能为一只失群的孤雁驻足?是否还能在计算器按键的脆响中,听见虎耳草在月光下舒展叶片的窸窣?这座湘西小城的故事,最终成为了所有寻找精神原乡者的指南针——它告诉我们,真正的桃花源不在与世隔绝的地理空间,而在未被功利主义侵蚀的人心深处。

五、获奖心得

得知获得这次叶圣陶作文大赛的省级一等奖,我既意外又深感荣幸。真诚感谢指导老师的耐心点拨,也感谢学校提供的良好平台。对我而言,写作不是刻意的雕琢,而是借文字梳理思绪、传递心声的过程。这份认可超过了荣誉本身,它让我觉得写东西这件事是有意义的,也鼓励我一直认真写下去。以后,我会好好收好这份肯定,踏踏实实地磨练笔锋,让文字在思考和表达里慢慢长出更蓬勃的力量。

——黄伟杰

一直以来,我们都坚信 “文以载道,经典铸魂”—— 希望孩子们能在经典阅读里汲取精神力量,在与古今先哲的隔空对话中打开视野。这些沉淀下来的智慧,会成为滋养他们一生的精神养分。到了 AI 时代,信息获取越来越方便,读写素养的价值反而更为突显。阅读能提高孩子审美能力与思维能力,写作则能让思考沉淀、让情感落地,这些带着温度的表达,恰恰是AI替代不了的。就这次孩子们的获奖作品而言,它们不只是反复打磨的结果,更是孩子们与经典对话、用文字探索世界的生动见证,期待孩子们在文字的浸润里,慢慢长成有温度、会思考、懂表达的人。

——指导老师冯少虹

获奖学生及指导老师照片

在字里行间读懂世界,于笔墨耕耘中照见内心。愿学子们以此次获奖为新的起点,继续以笔为剑、以文为翼,在文学的天空里展翅高飞,书写更灿烂的青春篇章。

_362_172.jpg)

_362_172.jpg)

_362_172.jpg)

_362_172.jpg)

用户登录

还没有账号?

立即注册